ДМИТРИЙ ЯНУШКЕВИЧ, ХУДОЖНИК

БОРИС БЕРНШТЕЙН

Полет сквозь пламя. 2002. Компьютерная графика.

Место, которое занимает всадник, имеет решающее значение, это малое пятно организует и определяет целое. Корпус лошади находится чуть выше центральной горизонтали картины, но до центра квадрата – на пересечении диагоналей – всaдник не доскакал. Если бы он оказался в геометрическом центре картины, динамика его скачки была бы ослаблена. Увеличение пространства перед обеспечивает простор для полетного движения. Подобный сдвиг по отношению к середине не требует специальных расчетов, достаточно интуиции и тренированности глаза. Художник чувствует, что коню нужно дать куда скакать.

Тем не менее, стремительная скачка героя драматически затруднена, виною этому пламенный туман, так или иначе заполняющий картинный космос. Просветленный и прозрачный позади всадника, он грозно клубится, густеет, темнеет, тяжелеет под и перед ним. Бег коня упирается в плотную, горячую тьму, где ни дороги, ни пространства, ни дали уже не разобрать.

Тут реальный смысловой центр картины, фокус конфликта.

Фигура всадника находится на острие светлого клина. Позади нее остается, нет – проявляется свет, материя пронизывается сиянием, одухотворяется. Всадник вспарывает тьму, высвобождая сокрытую в ней светлую энергию. Она там есть, тьма нигде не сгущается до безнадежной черноты малевичева квадрата, свет просто надо выпустить на волю – и он заполнит мир. Это уже случилось за спиною всадника.

Всадника – вестника? Воина? Рыцаря? Или всадника – символического двойника самого художника? Не следует ли вообразить, что герой, расталкивающий, раздвигающий, прорывающий раскаленную тьму – сам Дмитрий Янушкевич?

Мне почему-то кажется, что картину он сочинил о себе самом. Возможно, это входило в его сознательные намерения, но вовсе не исключено, что образ спонтанно зародился где-то в подсознании. Впрочем возможно, что он не себя имел в виду, а нечто совсем другое. Я не стал его расспращивать: в конце концов, существуют такие вещи, как свобода толкований и широкая вариативность возможных и оправданных интерпретаций. Тут зритель в своем праве. Помните, у Ромен Роллана в «Жан Кристофе» выведен персонаж, который при первых звуках Пятой симфонии Бетховена восклицал: «Не входите, я не один!». Такова была его интерпретация знаменитых четырех ударов, о которых принято говорить, что это судьба стучится в дверь…

Судьба заявилась к Диме Янушкевичу без стука. В 12 лет, в результате каскада осложнений после гриппа, он стал терять зрение. Московские врачи оказались бессильны. Семья перебралась в Калифорнию, но увы – и американская медицина не смогла справиться с проблемой. У Дмитрия Янушкевича осталось восемь сотых зрения в одном глазу, другой глаз едва отличает свет от тьмы. А он рисует, пишет картины – акварелью, акриловыми красками, создает картины на компьютере. Слепой художник, явление невозможного.

***

Разумеется, нельзя не задаться вопросом – как такое получается?

Уникальный случай не подводится под закон. К тому же художественный критик не располагает психологическими, психофизиологическими и им подобными отмычками. На нашу долю остаются более или менее правдоподобные гипотезы.

Напомню: дед Димы был живописцем. Отец, Александр Янушкевич – московский живописец, мастер высокого класса; известен он и в здешних местах, последняя его персональная выставка прошла в Пало Алто, в галерее «Бонвиван» около двух лет назад. Мать, Алла Виксне, живописец, живет здесь, принадлежит к элите русского искусства зоны Залива. Иногда считается, что наследственность ничего не значит; да, отец Рафаэля был живописцем, но отец Рембрандта был мельником, ген играет, где хочет… Но все-таки, все-таки – при определенных врожденных наклонностях среда начинает помогать: картины, разговоры, что это там делают взрослые, бумага, карандаши, краски под рукой…

По свидетельству матери, Дима сызмальства постоянно рисовал – сидел под столом и рисовал, рисовал хорошо… Мне это кажется важным вот по какой причине. Если ты с детства много рисуешь, или играешь на фортепиано, происходит вещь хорошо известная – нарабатывается техника, моторика приемов оседает в руке, откладывается в глубинной памяти, автоматизируется. Сложнейшая система «мозг-рука» научается действовать словно бы без сознательного контроля. Рука послушно и гибко, без рассуждений, исполняет команды памяти и воображения. Ни один музыкант из целого оркестра, начиная исполнять Пятую симфонию Бетховена, не задумывается над тем, как попасть с ноты соль на ми-бемоль. Все попадают.

Тут, мне кажется, если не вся разгадка, то часть разгадки.

Лошадь. Мел, бумага. 2005

Рисунок сохраняет живость, непосредственность и стремительность быстрого наброска с натуры. Очевидно, однако, что это не так. Хотя в том месте, где сделан рисунок, было множество лошадей, никакая лошадь художнику не позировала. Рисунок с начала до конца сделан по воображению. Рука с карандашом, под тем ограниченным контролем, которое позволяло разоренное до нищеты зрение, делала свое дело с поразительной уверенностью. Вот она проводит линию спины – небольшая в сущности кривая на белом фоне соединяет два пятна – и возникает уходящая в глубину форма, подкрепленная пятном тени в подбрющье, линия становится границей округлости… Несколько быстрых штрихов над пятном гривы – и возникает энергично повернутая к нам морда коня. Особую прелесть рисунку придает диалог тонких, нервных линий и мягко растушеванных темных пятен, задающих главную ритмику листа. Это эффект, которого специально добиваются мастера эстампа в технике сухой иглы: когда художник наносит на медную доску углубленные канавки линий, выдавленная медная порода остается по краям углубления в виде заусенцев, которые при печатании задеживают часть краски – в результате на отпечатке возникают расплывчатые бархатные пятна, радиации линий и ореолы их пересечений. На рисунке Димы это всего лишь быстрая растушевка меняющейся густоты. Градации плотности не только занимательны сами по себе, они создают множество эффектов – от рыхлой массы хвоста и гривы лошади и до пространственного дыхания лаконично намеченного ландшафта.

Полагаю, что образ обернувшегося к зрителю коня на круглящейся земной поверхности Дима увидел не физическим зрением, а зрением внутренним, он это все вообразил – может быть, и не все сразу, что-то добавлялось, случалось и определялось уже в процессе рисования. Но две вещи без сомнения лежат в основе – он знает, чего хочет, исходя из богатого и точного внутреннего зрения, и он обладает поразительным умением воплощать воображенный образ.

Но это только половина дела. Другая половина – что происходит, когда идет работа с натуры.

***

Поговорим о его натюрмортах, Тут свои тонкости.

Пейзаж образуется сам; надо найти мотив, угол зрения. Вещи редко устанавливаются в нужные порядки сами. Почти никогда. Натюрморт «ставят»: художник сначала выступает как драматург и режиссер будущей картины, определяя в натуре перечень предметов-«персонажей» и сюжетную интригу, т.е. их пространственные, объемные и цветовые отношения. Я напоминаю об этих азбучных вещах, чтобы указать, что Дима прекрасно «ставит» натюрморты. Это еще один знак его дарования: точный вкус, глаз, чувство меры.

Ну, а затем, поставленную сцену надо еще написать.

Странное дело. Чем более я всматриваюсь в его натюрморты, тем более уверяюсь в предположении, что дефектность его зрения здесь не при чем. Мне кажется, что если бы он видел нормально, он создавал бы нечто похожее. Ибо концепция картины почти всегда ясна, выражена точно и цельно, все необходимое и достаточное для создания образа сказано – и сказано в нужном месте.

Вот ваза с букетом мимоз. Ваза, воссозданая несколькими точными мазками, прочно стоит на плоскости стола, ее внятно круглящаяся, вытянутая вверх масса обеспечивает архитектоническую устойчивость всей картины. Ее поблескивающая отражающая поверхность легко присваивает цветовое богатство окружающего мира – блики света, отражения и цветные рефлексы ближних предметов. Эхо этих отражений отзывается слева, у рамы, уже без определенной отражающей поверхности – просто для композиционного равновесия картины.

Над вазой вольным шатром раскинулся букет цветов. Конечно, возможно было тщательно выписать каждый лепесток, чего Дима не делает. Но это не вопрос зрения, это вопрос стиля, дело свободного личного выбора. Дима вылепил букет быстрыми, сочными мазками: не множество листиков, а густая, весомая, царственно вегетирующая масса, распростертая над столом. Под свисающей веткой, внизу, на столе оказывается яблоко – небольшое пятно и объем в одно и то же время; ему надлежит, перекликаясь с пятном букета, замкнуть композицию.

Мимоза. Акрил, картон. 2009.

Рядом с этими мимозами уместно поставить другой натюрморт. Сопоставление подбросит нам еще одну загадку.

Два натюрморта отличаются друг от друга не только набором «поставленных» предметов, композиционным строем и колоритом. За этими различиями скрывается глубинное, коренное отличие живописного мышления, которое заставляет еще раз вспомнить о генезисе и природе дарования автора. Я начал с того, что Дима – сын двух живописцев, надо добавить – двух разных живописцев. Как обстоит дело с генами – сказать трудно. Но есть очевидные вещи – Дима, с его обостренной экстравизуальной (хочется сказать – экстрасенсорной) чувствительностью удивительным образом улавливает нечто, что можно было бы назвать «духом мастерской». Разумеется, я употребляю сейчас понятие «мастерской» для обозначения персонального художественного пространства, где пребывают готовые картины, начатые вещи, наброски, предметы, которые обычно служат натурой, любимые книги и альбомы, и еще многое другое – многократно и разнообразно отраженная в предметах личность хозяина. Постоянно Дима работает в мастерской матери, Аллы Виксне. Но он бывает в Москве и трудится в мастерской отца, Александра Янушкевича. И тогда след отцовской мастерской явственно отпечатывается в его картинах, пусть даже сделанных в Калифорнии. Речь не идет о подражании, родство обнаруживается в глубинных слоях живописного мышления.

Вот одна из таких вещей.

В овале. Акварель, бумага. 2010

Ну, а Дмитрий Александрович?

Глядя на его бутылки, трудно не думать то ли о наследственности, то ли об атмосфере, которой дышит Дима, бывая в отцовской мастерской. Следует, однако, помнить, что большую часть времени он проводит в другой мастерской, мастерской Аллы Виксне, где куда чаще доминирует спонтанный эмоциональный порыв.

О заимствованиях речи нет. Дима в своем творчестве сам себе хозяин. Скорее надо говорить о вольных ходах обмена. Вот и на этой акаварели с бутылками сам овал скособочился, неравномерно раздавшись под действием гравитации. Силуэты выстроенных в ритмический ряд предметов вибрируют, манят своей двойственностью – то ли твердые вещи, то ли похожие на вещи цветные потоки; в глубине, за первым рядом, мерцают тени – то ли тени сосудов первого плана, то ли лишенные телесности тени-призраки – на грани бытия и небытия…

Кисть, напитанная красочной влагой, ложилась куда надо, но двигалась порывисто, легко и свободно, оставляя на бумаге образ организованный и в то же время открытый, соблазняющий своей амбивалентностью.

***

Натюрморт ставят: вещи сначала держат в руках, ощупывают, располагают в пространстве, взаимно соотносят по цвету, объему, материалу, фактуре – картина еще не начата, но ее сценарий составлен. Пейзажный мотив не ставят, его выбирают. Поле для осуществления авторской воли сокращено, художник не вмешивается в предстоящие его взору порядки вещей, а тактильный контакт с ними исключается вовсе. Только зрение.

Как Дима различал с изрядного расстояния мост Золотых ворот? Какой отпечаток или, вернее будет, след доставляли ему восемь процентов нормального зрения в одном глазу? Трудно поверить, что он писал этот вид просто, как все пишут – стоя на прибрежном склоне с городской стороны залива. Возможно, он дома, в мастерской, прежде чем погружать кончик кисти в акриловое месиво, терпеливо и с напряжением вглядывался в фотографии или открытки. Так или иначе, тем или иным способом, я полагаю, он получал важнейшие, опорные импульсы, возбуждавшие резонансный отклик в аппарате зрительного воображения. Именно там достраивался образ, которому будет следовать рука, направляющая кисть. Известно, что наш мозг в случае какой-либо аварии включает удивительные и не вполне понятные компенсаторные механизмы. Почему не предположить, что ограниченность внешних сигналов возбуждает дремавшие до того и неведомые нам способности внутреннего видения, резервы для заполнения утрат, пропусков и пустот поврежденного сообщения извне?

Мост Золотых ворот. Акрил, картон. 2005.

Главный организующий мотив картины – уходящий в глубину мост, главные действующие начала – свет и пространство, обуславливающие и обеспечивающие интенсивность пластической жизни всех элементов пейзажа.

Кто-то из немецких экспрессионистов любил говорить о «ярости бытия». Зачислять Диму в экспрессионисты нет оснований, он – сам по себе, и ни в какие стилистические или направленческие рубрики не вмещается. Но что существует переживание яростной полноты бытия – он хорошо знает.

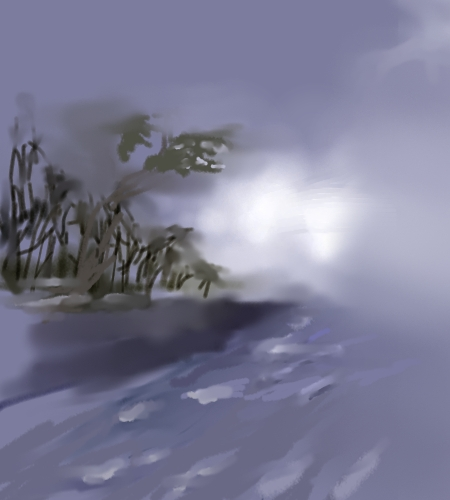

В заключение – еще один пейзаж. Другая техника – компьютерная графика, которая предоставляeт художнику новые возможности. Такие вещи вряд ли делаются с натуры. Возможно, мотив воспроизведен по памяти, возможно – и вовсе выдуман. Тут слышатся дальние отзвуки классического мотива китайской живописи – бамбук на ветру. Судя по названию, которое дал автор, дело не в бамбуке. Картина называется по-английски «Day light scape». Как бы это перевести – «Свет дня»? Этот свет из глубины пробивается к нам сквозь туман, столь густой и вязкий, что сам источник дневного света, главное светило, превращается в расплывчатое, бесформенное пятно. Деревья и кусты – это среди бела дня! – становятся неверными, кое-где размытыми до исчезновения формы силуэтами. Немногие лучи, с трудом преодолевая инертное сопротивление среды, добираются до поверхности воды на переднем плане и легко бликуют. Свет борется с потенциальной тьмой, ветер гонит плотные, кроющие массы тумана, неизвестно, чья возьмет… Знакомый мотив, не так ли?